獣医予防科

ワクチン・予防接種について

犬・猫の病気の中には、生命に関わるものや後遺症が残るものもあります。予防接種によって罹患リスクを大きく下げられるので、必ず接種しましょう。

予防接種は、飼主様から飼育に関する相談をお受けするとともに、獣医師が体の状態を観察できる機会でもあります。予防接種をきっかけとして、思わぬ体の異常を早期に見つけられることがあります。

わんちゃんの場合

-

狂犬病ワクチン接種

すべての犬に対し、法律で義務づけられている予防接種です。

狂犬病は人にも感染し、発症すると致死率が100%の恐ろしい病気です。必ず接種してください。-

初回

生後3~4ヶ月

-

2回目以降

年1回

-

-

混合ワクチン接種

犬ジステンパー、犬パルボウイルス感染症、犬コロナウイルス感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、犬パラインフルエンザウイルス感染症、犬レプトスピラ感染症を予防するワクチンです。

獣医師が犬の種類や年齢、体の状態を考慮して接種します。-

初回

生後50日後

-

2、3回目

前回の接種より3週間後

-

4回目以降

年1回

-

ねこちゃんの場合

-

混合ワクチン接種

猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症を予防するワクチンです。

猫の混合ワクチンは生後2ヶ月後に初回接種を行い、その後も獣医師が猫の種類や年齢、体の状態を考慮して接種します。-

初回

生後2ヶ月後

-

2、3回目

前回の接種より2、3週間後

-

4回目以降

年1回

-

フィラリア予防について

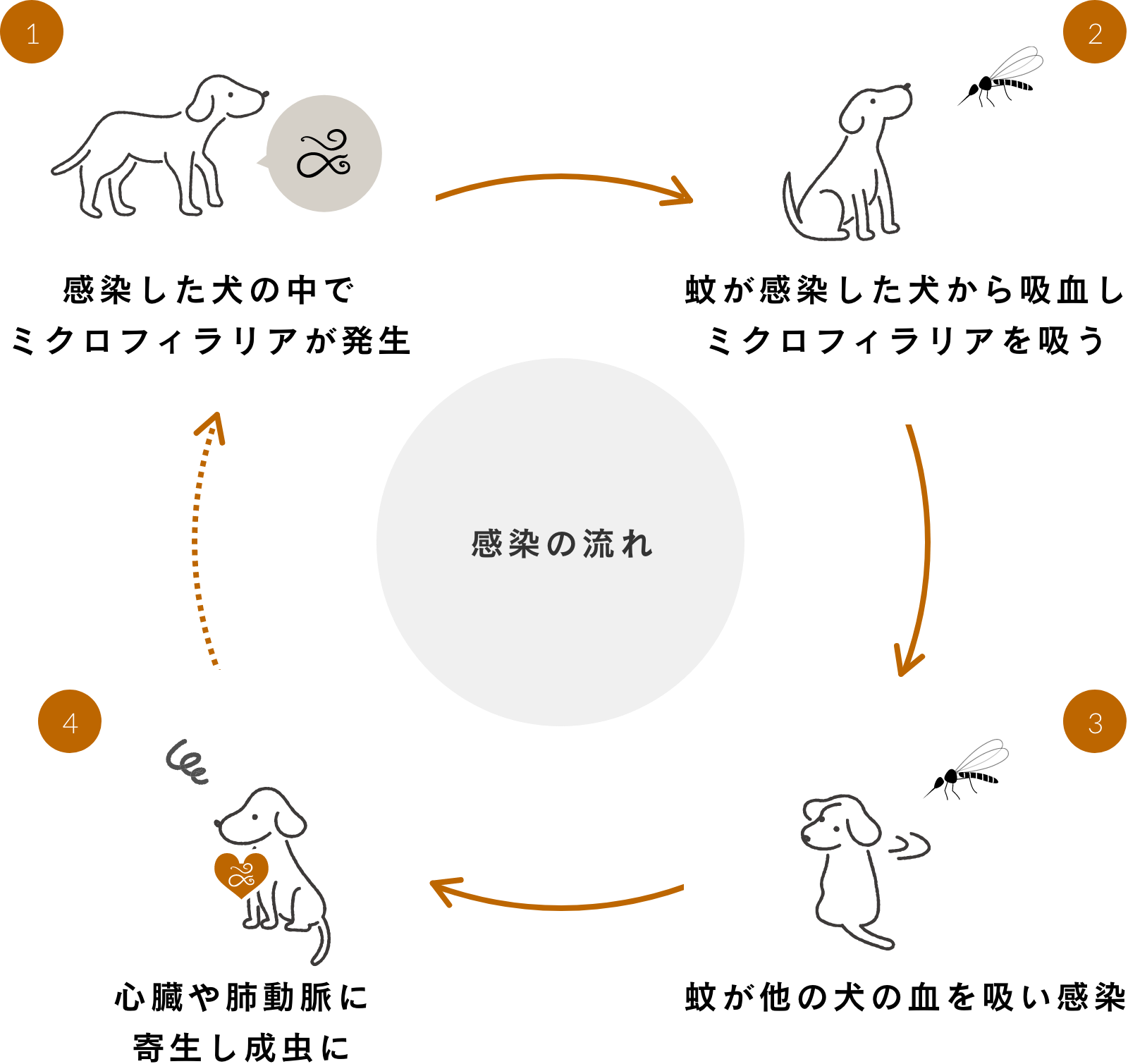

フィラリアは、犬糸状虫として知られる寄生虫です。これらの寄生虫は犬の血液中に存在し、感染した犬を吸血した蚊が他の犬に感染を広げるメカニズムを持っています。フィラリア感染により、血液を介して心臓や肺動脈に寄生することがあります。初期症状としては咳や軽度の運動時の疲労が現れ、進行すると貧血や血尿を引き起こし、最悪の場合は死に至ることもあります。一般的には犬の病気として知られていますが、猫も同様に感染の可能性があります。

フィラリア感染は血液検査によって診断が可能です。予防のためには、蚊が活動し始めてから1ヶ月後から蚊がいなくなって1ヶ月後までの期間が推奨されていますので、対策を徹底することが重要です。

当院で行うフィラリア予防

-

注射タイプ -

錠剤タイプ -

スポットタイプ -

チュアブルタイプ

当院では、様々な種類のフィラリア予防薬をご用意しています。チュアブルタイプ、錠剤タイプ、スポットタイプ、注射タイプなどがあり、それぞれの効果範囲や持続期間が異なります。ペットの特性に合わせて最適な予防薬を提案いたします。

予防薬についての質問や悩みがあれば、どうぞお気軽にご来院いただき、ご相談ください。

フィラリア検査と一緒に血液検査が可能です

フィラリア検査と一緒に血液検査が可能です

フィラリア予防を始める前に、必ず採血を行ってワンちゃんがフィラリアに感染していないか確認します。

前年にフィラリア予防をしていなかったわんちゃんはもちろん、毎年予防しているわんちゃんも同様に検査を受けます。万が一フィラリアが血液中にいる場合は、薬の変更や治療の検討が必要です。

最近は冬でも暖かい日が多く、冬にもフィラリアに感染する可能性があるため、予防をしていても検査は欠かせません。

フィラリア検査はわずかな血液で済みますが、その際に全身の健康チェックのための血液検査も同時に行うことができます。ご興味があれば、ぜひ当院までご相談ください。

ノミ・マダニ予防について

ノミ・マダニは、気温の上昇にともなって活動が活発化します。犬・猫にノミやダニが寄生すると、血を吸った箇所に激しいかゆみが生じるだけでなく、「ノミアレルギー皮膚炎」や、マダニが媒介する「犬バベシア症」などの深刻な病気を引き起こすことがあります。また、ノミやダニを介してバルトネラ菌に感染した猫が人をひっかき、菌がうつることで発症する「猫ひっかき病」の危険性もあります。

室内飼いのワンちゃん・ネコちゃんは季節を問わず室温の高い環境にいるため、年間を通じて予防が必要です。特にマダニが増える4月~12月は念入りに予防してあげましょう。外を散歩する際にワンちゃんがノミ・マダニを家に連れて帰ってしまう可能性も考え、定期的に対策をとる必要があります。

ペットが感染していると人にも影響があります

ペットが感染していると人にも影響があります

ノミ・マダニは人にも感染する場合があります。犬や猫についたノミ・マダニが人に感染すると、人と動物の両方が感染する病気を媒介することも。これを人獣共通感染症(ズーノーシス)といい、バベシア症やSFTS(重症性熱性血小板減少症候群)、瓜実条虫(サナダムシ)の感染などさまざまな種類があります。

ノミによる咬まれると、激しいかゆみや赤い発疹、水ぶくれなどが現れます。マダニに咬まれた際には、犬や猫と同じように絶対に自分で取らないようにしてください。化膿などの危険性があります。特に足の付け根や手首、膝裏など、皮膚が薄い部分には気をつける必要があります。

当院で行うノミ・マダニ予防

-

錠剤タイプ -

スポットタイプ -

チュアブルタイプ

健康診断について

近年では動物たちも寿命が伸びて長生きするようになり、人間と同じく心臓病や腎臓病・ガンなどの病気が多く見られるようになりました。このような病気は徐々に進行していき、初期の段階では症状があらわれません。そして「何かおかしいな?」と気づいた頃には、病気がすでに進行していることがほとんどです。

病気の早期発見には、やはり定期的な検診を受けることが必要です。当院では健康診断のためのコースを用意し、病気の早期発見・早期治療を推奨しています。ワンちゃん・ネコちゃんの1年は、人の4年に相当するといわれているため、半年から1年に1度は定期健診を受けられることをおすすめします。

ペットコースのご案内

-

2歳以下のコにオススメ

かんたんコース

検査内容

- 血球計算

- 生化学10項目

- SDMA(腎臓マーカー)

価格

- 犬・猫

- ¥4,950(税込)

-

2~7歳のコにオススメ

あんしんコース

検査内容

- 血球計算

- 生化学17項目(犬)

- 生化学15項目(猫)

- SDMA(腎臓マーカー)

- 電解質

- CRP(犬)

価格

- 犬

- ¥8,800(税込)

- 猫

- ¥8,250(税込)

-

7歳以上のコにオススメ

しっかりコース

検査内容

- あんしんコース

- Pro-BNP(心臓病マーカー)

- cPL/fPL(膀胱マーカー)

- T4(甲状腺ホルモン)

価格

- 犬

- ¥18,150(税込)

- 猫

- ¥17,050(税込)

ペットを飼い始めた方に

まずは、

かかりつけの動物病院を見つけましょう

動物病院という場所は、病気になって初めて来る場所ではありません。多くの獣医師や動物看護師たちは、「日々のケアの先に、病気の診察や治療がある」という概念のもと、動物たちの福祉向上に取り組んでいます。しかし、一部の飼主様にはまだまだそれが浸透していないのが現状です。

動物病院を苦手にさせない。動物病院を動物にとってハッピーな場所にする努力。さらに、動物の不都合を作らない、増やさない、減らす、取り去ること。これらが実現できず、いざというときに命を救うことすらできない例がたくさんあります。

ワンちゃん・ネコちゃんの家族である飼主様には、そんな現実を知ってほしいのです。咬みつくからと動物病院で診療を断られたり、動物病院への苦手意識がストレスとなって体調が悪化し生死にかかわったり、家での投薬ができず治療ができなかったり、といったケースが本当に多くあります。

飼い方を勉強すること、知識を日々更新すること、動物病院に苦手意識を持たせないことは、病気の予防と同じとても重要です。

ペットを迎えてから大切なこと

- 健康状態の確認

- 1週間以内を目安にかかりつけの動物病院を受診し、糞便検査、身体検査を行って健康状態を確認しましょう。

初診時は、病気の予防の話、飼い方のお話、身体検査、その他ご質問などで30分ほどかかります。ご予約後、時間に余裕を持ってご来院ください。

病気の予防と飼いやすさの向上のため、繁殖を考えていない犬には去勢・避妊手術をおすすめしています。 - しつけ

- しつけはペットを迎え入れたその日から始まります。

まずは、これから一緒に生活するうえでのルールをご家族で統一することが大切です。ルールの認識がばらばらだと犬も困ってしまいます。

例えば、鳴くからとその都度相手をしていると、「鳴くと飼主様が来てくれる」というルールを刷り込んでしまいます。後からそのルールを変えるためには多くの時間がかかってしまうので、迎え入れたその日から統一したルールでしつけをスタートすることが大事なのです。

当院では、飼い始めたばかりの子犬に向けたしつけ教室「子犬塾」を実施しています。大切な家族になられたワンちゃんに合った、正しいしつけの知識を学んでみませんか?

避妊・去勢手術をしましょう

避妊・去勢手術をしましょう

避妊・去勢手術=望まない妊娠を避けるためのもの、というイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。確かに、少し前までは妊娠を予防するのが一番の目的でした。

しかし現在では、さまざまな病気の予防や問題行動の軽減のために避妊・去勢手術を提案することがほとんどです。ペットが高齢化するほど、避妊・去勢手術の重要性は増していきます。また、発情にともなう行動の変化がなくなることで、人と暮らしやすくなります。